「トイレの換気口から糞が落ちてきた…」「換気口を開けたら死骸と糞がどっさり」「夜になると天井裏からガサガサ音がする」。こうした被害、実はすべてコウモリの仕業かもしれません。

コウモリは、戸袋・シャッターの隙間、壁の裏や換気口など、思わぬ場所に入り込み、住み着いてしまうことがあります。一見どこにいるか分からなくても、外壁やベランダに黒い糞が落ちているなら注意が必要です。

しかも、コウモリの糞や死骸にはヒストプラズマ症の原因菌など、さまざまな病原菌が含まれているとされ、知らず知らずのうちにそれが通った空気を吸い続けているケースも。

本記事では、そんなコウモリの被害実例や健康リスク、駆除方法や業者の選び方までを詳しく解説します。「音がするだけで姿が見えない」といった違和感を感じたら、ぜひ読み進めてみてください。

その異変、もしかしてコウモリ? こんな場所に潜んでいます

戸袋やシャッターの隙間

コウモリは体が小さく、わずか1~2cm程度の隙間があれば侵入可能です。特に好むのが、戸袋やシャッターの中。人の出入りが少なく、暗くて風通しもいいため、コウモリにとっては安全な「ねぐら」になります。シャッターを開閉する際にガサガサという音がする、または開けると悪臭がするようなら、内部にコウモリが潜んでいる可能性があります。

さらに厄介なのは、戸袋内部で繁殖しやすいという点です。コウモリは6〜9月に出産・子育てを行うため、気づかぬうちに「親子セット」で住み着いてしまうケースも多く、被害が拡大しやすくなります。

見た目では気づきにくいものの、外壁に小さな黒い糞が散らばっているようなら、すでに侵入済みのサインです。早期に発見して対処しないと、糞尿による腐食や悪臭が広がる恐れもあります。

壁の裏や天井裏、トイレの換気ダクト

コウモリの侵入口は戸袋や換気口に限らず、壁の隙間や天井裏、さらにはトイレや浴室の換気ダクトなどにも広がります。換気扇や排気口は外に通じているため、網やフィルターが破損していると、そこから簡単に侵入されてしまいます。

実際に「トイレの天井から糞が落ちてきた」「お風呂場の換気口から鳴き声がする」といった報告も珍しくありません。天井裏に住み着かれると、夜間に活動する習性から、就寝中にガサガサ・キーキーといった音が響くようになります。これが精神的なストレスや睡眠障害の原因になることもあります。

また、壁の裏やダクト内で死骸が腐敗した場合、異臭が発生するだけでなく、コウモリによって汚染された空気が室内に逆流してくるリスクもあります。異変を感じたら、早めに専門業者による点検を受けることが大切です。

換気口を開けたら「死骸と糞」…という事例も

特に注意すべきは「換気口の内部」です。屋外と屋内の空気を入れ替える役割を持つ換気口ですが、換気口内部が劣化していたり、網が破れていたりするとコウモリが侵入しやすい構造になっています。静かに暮らしていた家に突然異臭が漂い始め、調べたら換気口内にコウモリの死骸と大量の糞が詰まっていた…というケースもあります。

こうなると、換気機能が著しく低下するばかりか、有害な微粒子が室内に入り込むおそれもあります。とくに夏場は腐敗が早く、わずか数日で悪臭が充満してしまうことも。

外からは見えにくいため、「換気扇から変な臭いがする」「通気が悪い」などの小さな変化も見逃さないことが重要です。気づいた時には内部が汚染されていることもあるため、プロによる内部確認をおすすめします。

放置は危険!コウモリが持つ病原菌と健康リスク

知らぬ間に吸い込んでいるかも? コウモリの糞や死骸が汚染する空気の危険性

コウモリの糞や死骸は、単なる「汚れ」では済みません。これらの物質には、目に見えない真菌(カビの一種)や細菌、寄生虫の卵などが含まれていることがあり、乾燥して粉状になると空気中に漂います。そして、換気口や通気ダクトを通じて室内に入り込み、それを人間が吸い込んでしまうリスクが生じます。

特に問題視されるのが、ヒストプラズマ菌という病原体。コウモリの糞に多く含まれるこの菌は、吸入することで「ヒストプラズマ症」という呼吸器疾患を引き起こします。軽度であれば風邪に似た症状で済む場合もありますが、免疫力が落ちている人や高齢者では重症化し、肺炎や慢性疾患に発展することもあります。

「目に見えないだけに放置してしまいがち」なのがこのリスクの怖さです。毎日吸い続ける空気が汚染されている状況は、健康を静かにむしばんでいきます。異臭やアレルギー症状が出始めたら、それは「空気の異常」のサインかもしれません。

コウモリが持つ感染病

コウモリは見た目に反して、多くの病原菌やウイルス、寄生虫を保有していることで知られています。海外では「狂犬病」や「エボラウイルス」などの重大感染症の媒介動物とされることもありますが、日本でも無視できない感染リスクがいくつか存在します。家庭内に侵入・定着している場合、糞・尿・死骸を通じて感染する可能性があるため、注意が必要です。

ハンタウイルス肺症候群(HPS):げっ歯類の糞尿などから感染するウイルスだが、近年では一部のコウモリからも検出されており、注意が必要。感染すると発熱・咳・呼吸困難を引き起こし、重症化することがある。国内での症例は稀だが、潜在リスクとして警戒されている。

ヒストプラズマ症:コウモリの糞に含まれる真菌による肺感染症。粉末状になった糞を吸い込むことで感染する。倉庫や天井裏など、換気の悪い空間での被害が想定される。

クリプトコッカス症:カビの一種による感染症で、特に免疫力が低下している人が感染すると、肺炎や髄膜炎など重篤な症状を引き起こす。

ノミ・ダニ・線虫などの寄生虫感染:コウモリの体表や巣に住み着いている寄生虫が、室内に拡散し、人間やペットに寄生することがある。

【参考】

厚生労働省|動物由来感染症を知っていますか?

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000155663.html

厚生労働省検疫所(FORTH)|ヒストプラズマ症とは

https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/name71.html

厚生労働省検疫所(FORTH)|ハンタウイルス感染症(腎症候性出血熱/肺症候群)

https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/name35.html

これらの病気は、直接触れなくても空気感染や二次的な汚染を通じて発症することがあるので注意が必要です。とくに換気口や天井裏など、空気の流れに乗ってコウモリによる異臭や汚染物質が部屋に流れ込む構造の住宅は多く、知らず知らずのうちに「吸い込んでいる」可能性もあります。コウモリの糞や死骸を見つけた場合は、素手で触れずにすぐに専門業者に対応を依頼するのが安全です。

子どもや高齢者がいる家庭は特に注意を

特に免疫力が低下しやすい乳幼児・高齢者・基礎疾患を抱える方がいる家庭では、コウモリ被害の放置は深刻な健康リスクにつながります。少量の菌やハウスダストでも重篤な症状を起こすことがあり、「ただの風邪だと思っていたら、実は感染症だった」という事例も報告されています。

また、喘息やアレルギー体質のある人にとっては、コウモリの糞が引き金となって症状が悪化することもあります。糞の粉末や死骸の腐敗臭がアレルゲンとなって、くしゃみ・咳・皮膚炎・目のかゆみといった症状を繰り返すケースがあり、生活の質が大きく損なわれてしまうのです。

「ちょっと様子を見よう」と放置しているうちに、家族の誰かが体調を崩す──そんなことにならないよう、症状が出る前の予防的な点検と対応が重要です。被害の程度が軽いうちに動くことで、健康面でもコスト面でもリスクを最小限に抑えることができます。

外壁やベランダに糞が? すぐに調査を!

コウモリの糞の特徴と見分け方

日本全国に広く分布し、住宅侵入の代表的なコウモリといわれるのがアブラコウモリ(イエコウモリ)です。被害事例の大多数がこのアブラコウモリ(イエコウモリ)によるものと見られており、糞尿によって住宅内での腐食・悪臭・騒音問題が頻発しています。コウモリの糞は、小さくて黒く、米粒をつぶしたような形状をしています。一見するとネズミの糞と似ているため、間違われることもありますが、コウモリの糞は乾燥すると簡単に砕けて粉になるという特徴があります。これは、主食である昆虫の殻が多く含まれているためで、指で触るとパラパラと崩れることがあります。

糞は、窓枠の下、ベランダ、外壁の隅、換気口の下などに点々と落ちていることが多く、これらはコウモリが出入りしている痕跡と考えられます。特に外壁に縦に連なって糞が付着している場合、上部にある戸袋や換気口が侵入口である可能性が高いと言えます。

発見した糞がコウモリ由来かどうかを自力で判断するのは難しく、無防備に掃除すると病原菌を拡散するリスクもあるため、気になる痕跡があれば専門業者に見てもらうのが安全です。スマートフォンで写真を撮って、調査依頼時に見せるのも効果的です。

糞がある場所=侵入口の可能性あり

コウモリは毎日同じ経路を通って出入りする習性があり、侵入口付近には必ずと言っていいほど糞が堆積します。つまり、糞のある場所はそのまま“出入り口”の目印ともなります。特に、屋根の下や外壁の窪み、換気フードの周辺などに糞が集中している場合、そのすぐ近くに侵入口があると考えられます。

糞が長期間放置されていると、雨で流れて外壁を汚したり、ベランダの隅に固まりとなって残ったりすることがあります。見た目の問題だけでなく、悪臭や衛生面のトラブルにもつながるため、放置せずに状況を確認することが重要です。

また、コウモリは一度ねぐらと認識した場所に何年も戻ってくる習性があります。たとえ今は姿が見えなくても、糞が残っている場所には繰り返し出入りしている侵入口が存在する可能性が非常に高いため、発見した時点で再発防止対策まで含めた点検・施工を検討すべきです。

無料調査を依頼して確かめるのが確実

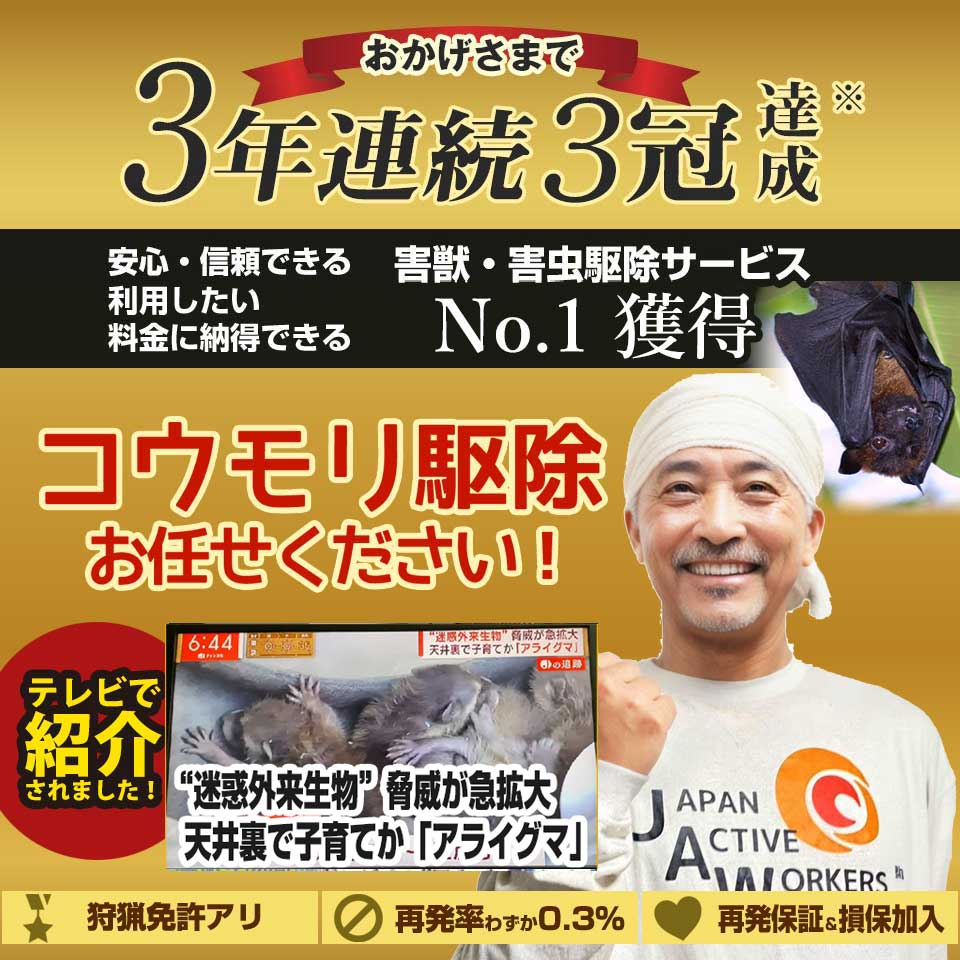

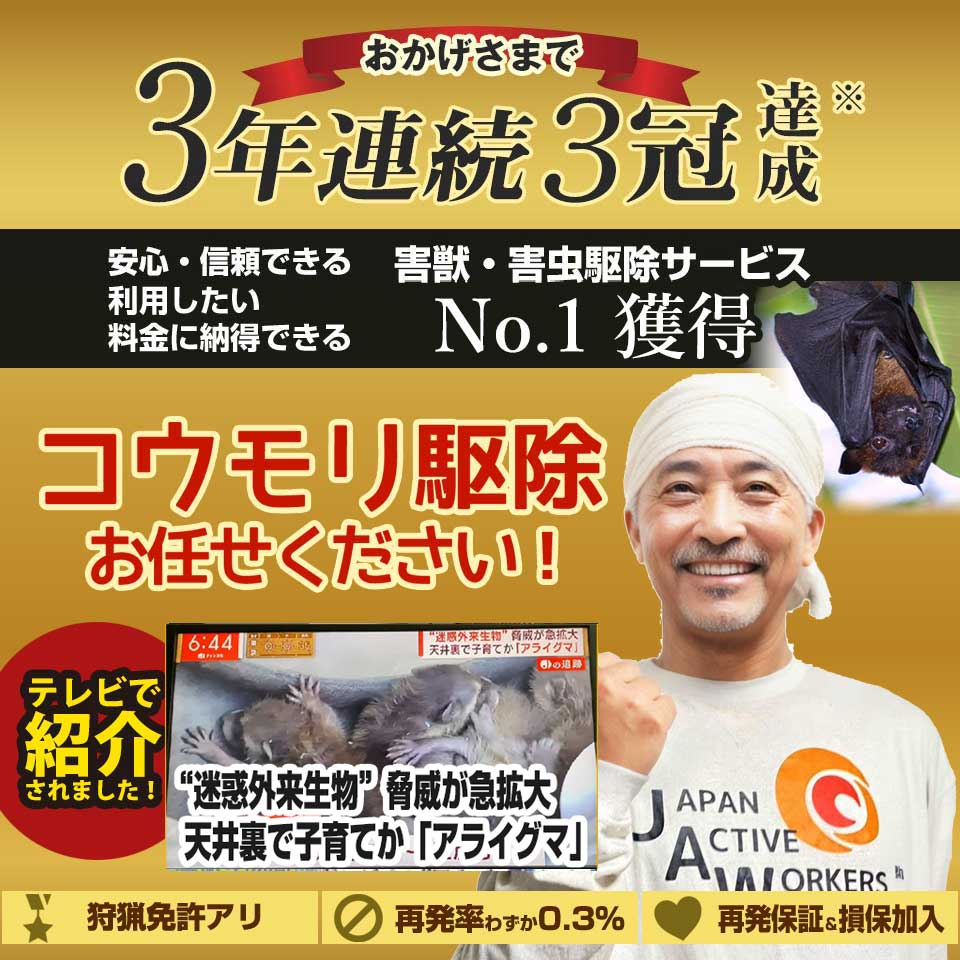

「もしかしてコウモリかも…」と感じても、素人が天井裏や壁の中まで確認するのは困難ですし、無理に手を出すと健康被害や法律違反のリスクもあります。現在では多くの害獣駆除業者が、外壁の糞の状況を元にした無料調査や点検サービスを提供しています。

調査では、侵入口の有無・糞の状態・被害の程度などをチェックし、必要に応じて見積りや防除プランの提案がされます。費用が発生するのはあくまで駆除作業以降になるため、被害の有無を知るだけでも、まずは無料点検を活用するのがおすすめです。

また、被害が軽度なうちに相談することで、侵入防止のための予防施工(忌避剤や封鎖処置)だけで済むケースも少なくありません。放置すればするほど被害も費用も大きくなるため、「糞を見つけた=相談のタイミング」と考えておくと安心です。

コウモリは自分で駆除できる?業者に依頼すべき理由とは

コウモリは鳥獣保護法で守られている

コウモリは、日本の法律である「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」によって保護されており、コウモリを勝手に捕獲・殺傷することは法律で禁止されています。たとえ自宅の屋根裏や換気口に住み着いていたとしても、「害獣だから」といって自己判断で捕獲や駆除を行うことは法律違反となる可能性があります。

この法律の対象となるのは、特定外来種や農作物に被害をもたらす動物ではなく、日本に生息する野生動物全般であり、アブラコウモリ(イエコウモリ)などの一般的なコウモリの種類も例外ではありません。違反した場合は、罰金や懲役の対象になることもあるため注意が必要です。

正規の手順を踏んでコウモリを追い出すには、「追い出し・封鎖・再侵入防止」の流れを理解し、コウモリの体に触れずに対応する専門知識と技術が不可欠です。法律に従った正しい駆除を行うには、やはり専門業者に依頼するのが最も安全かつ確実といえるでしょう。

間違った駆除は違法になるリスクも

コウモリの駆除に関する誤解で多いのが、「薬剤や煙で一気に追い出せばいい」「侵入口を塞げば済む」といった安易な自己判断による対応です。しかし、これには大きな落とし穴があります。たとえば、追い出しのタイミングを誤ると、子育て中のコウモリの子が取り残されて死骸となり、悪臭や虫の発生源になってしまうこともあります。

また、追い出す前に侵入口を完全に塞いでしまうと、内部に閉じ込められたコウモリが室内に出てきてパニックを起こし飛び回るケースや、屋根裏で死んでしまい深刻な衛生被害をもたらすケースもあります。これらの処置が法律に抵触した場合、後からトラブルになることも。

さらに、市販の忌避剤や防虫スプレーでは効果が一時的だったり、コウモリにとっての致死性が低いため駆除として成立しないことが多いのです。知識のないまま自己流で処理するよりも、法的にも安全で効果的な方法を熟知した業者に任せることがリスク回避の鍵となります。

専門業者による安全かつ再発防止の処置が重要

専門業者は、ただ単にコウモリを追い出すだけでなく、コウモリの巣の除去、侵入口の封鎖、消毒・除菌、再発防止策までを一貫して行う点が大きな違いです。特に最近では、コウモリの行動パターンや季節ごとの繁殖時期に合わせた対応が求められるため、現場に応じた柔軟な対策ができるプロの技術が重視されています。

再発防止の観点では、コウモリが嫌う特殊な忌避剤の使用や、専用のネット・ステンレス製のメッシュなどを用いた物理的な封鎖処置が効果的です。さらに、糞尿の清掃や天井裏の消毒も行うことで、再び同じ場所に戻ってくる可能性を減らします。

また、業者によっては「保証付き」の再発防止サービスを提供している場合もあります。これは「もし再度侵入した場合は無償で対応」などの保証内容で、長期的な安心にもつながります。一時しのぎではなく、根本的な解決を目指すなら、信頼できる専門業者への依頼がベストな選択肢です。

まとめ:異変に気づいたら、まずは無料調査を

コウモリは、見た目こそ小さくても、私たちの住環境や健康に深刻な影響を及ぼすことがあります。戸袋や換気口、壁の隙間といったわずかなスペースに住み着き、糞や死骸によって悪臭や感染症リスクを撒き散らす存在です。「夜に天井裏から音がする」「外壁に黒い糞が落ちている」といった小さな異変が、実は深刻なサインであることも少なくありません。

特に怖いのは、放置してしまうこと。糞の中に含まれる真菌やウイルス、寄生虫が空気中に拡散し、住人の体調に影響を及ぼすケースもあります。高齢者や子ども、ペットがいる家庭では、わずかな汚染でも重篤な症状につながる可能性があります。被害の大きさは目に見える範囲だけでは測れません。

「これはコウモリかも?」と思ったら、無料の現地調査を受けることから始めましょう。経験豊富な専門業者なら、コウモリの糞や侵入口の位置を正確に特定し、追い出しから封鎖・再発防止まで一貫して対応してくれます。安心・安全な暮らしを守るためにも、早めの行動が何より重要です。

コウモリ駆除のお問い合わせ時に、よくある質問-FAQ