暑さが本格化する夏。窓や換気口を開けて過ごす時間が増えるこの時期、実は私たちの「家そのもの」が危険生物に狙われやすくなっていることをご存知でしょうか?「換気口から変な音がする」「夜になると天井裏でガサガサ音がする」「庭先でヘビを見かけた」など、身近な住宅にまつわる異変は、実は危険生物によるものかもしれません。

これまで「危険生物」というと、山や川、キャンプ場などレジャー先の話と思われがちでした。しかし近年では、住宅街の真ん中やマンションの一室でも、スズメバチの巣やコウモリの住み着き、ムカデの侵入といったケースが急増しています。特に小さなお子さんやペットがいる家庭、高齢者の方がいるご家庭では、被害が命に関わるリスクにもなりかねません。

本記事では、2025年夏の最新状況に基づき、「家を脅かし、家族に危険を及ぼす生物」=危険生物をランキング形式でご紹介します。刺された・噛まれた時のリスクや感染症、そして侵入経路や駆除のポイントまでを分かりやすくまとめました。身の回りで少しでも違和感を感じた方は、ぜひ最後までご覧ください。

家の中に潜む「危険生物」が増えている? 2025年の傾向

危険生物=山や川の話じゃない? いまや家庭内の脅威

「危険生物」と聞くと、山奥や川辺など自然豊かな場所に生息しているイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし実際には、都市部や住宅街のごく普通の家庭でも、スズメバチ、コウモリ、ムカデ、ヘビ、マダニ、ネズミなどの危険生物による被害が発生しています。近所で「換気口から異音がする」「外壁に黒いシミがある」など、異変を感じて調査した結果、コウモリやネズミが巣を作っていたというケースも珍しくありません。

こうした危険生物は、わずかな隙間から住宅内へ侵入し、人目につかない天井裏や戸袋、床下などに住み着きます。そして知らぬ間にフンや死骸による悪臭、病原菌の飛散、壁や天井の劣化といった二次被害を引き起こすのです。直接的な接触がなくても、空気感染や噛まれる事故、電気配線の断線など、住環境全体に及ぼす影響は深刻です。

特に2020年代以降は、都市の開発によって動物たちの住処が奪われ、人間の生活圏と自然との境界が曖昧になっています。その結果、従来であれば人の生活圏には現れなかったような生物たちが、家の中にまで侵入してくる事態が加速しているのです。「家の中は安全」と思い込まず、身の回りの異変にいち早く気づく意識が求められています。

温暖化・都市化・古い住宅など、被害が広がる背景

危険生物が私たちの家庭にまで侵入するようになった背景には、いくつかの環境的な要因が関係しています。第一に挙げられるのが「温暖化」です。地球全体の気温上昇により、従来は温暖な地域にしか生息しなかった生物たちが、日本全国に分布を広げつつあります。例えば、マダニや毒性のあるクモ、外来種のアリなどが、年々活動範囲を広げています。

次に「都市化」による影響も見逃せません。自然を切り開いて宅地や商業施設が建てられた結果、本来の生息地を失った生物たちが、食料や住み処を求めて人の暮らす場所へと接近しています。都心部のマンションでも、換気口や外壁の隙間からコウモリが侵入した事例が報告されており、「都会だから安心」という認識はもはや通用しません。

さらに見逃せないのが「築年数の古い住宅」です。経年劣化により、戸袋の隙間、基礎のクラック、換気口の老朽化などが進み、危険生物にとって格好の侵入口となってしまいます。特に木造住宅や築30年以上の家では、ネズミやムカデ、コウモリなどが住み着くリスクが高まります。住宅の構造や環境が生物の被害を受けやすくしていることを、今一度見直す必要があります。

子どもやペット、高齢者が被害を受けやすい理由

危険生物の被害は、家庭内において特に「子ども」「ペット」「高齢者」に集中する傾向があります。例えば、小さな子どもはスズメバチやムカデを興味本位で触ってしまうことがあります。乳幼児は被害後の症状も重く出やすく、重篤なアレルギー反応を起こすケースもあるので危険です。

また、ペット(特に犬や猫)は人間よりも地面や床に近い位置を移動するため、チャドクガの毒毛やマダニに直接接触しやすい環境にあります。高齢者の場合、体の反応が遅れたり、傷や症状に気づきにくいというリスクが伴います。家庭内の安全を守るには、こうした“弱い立場の家族”を前提にリスク対策を講じる必要があります。

家庭で注意すべき危険生物ランキングTOP7【2025年夏最新版】

誰の家にも起こり得る!身近な危険生物リスト

「危険生物の被害なんて、うちは大丈夫」と思っていませんか? しかし実際には、戸袋・換気口・通気口・外壁の隙間・屋根裏など、住宅構造上どうしても侵入を許してしまう箇所が存在します。危険生物はそうした隙間から密かに住居内に入り込むのです。

例えば、近所の庭木にスズメバチが巣を作ったり、夜間に天井裏から音がするなど、一見些細な異変の裏に、危険生物の存在が潜んでいる可能性もあります。

2025年 夏に注意したい危険生物TOP7

- スズメバチ

- コウモリ

- ネズミ

- ヘビ

- マダニ

- ムカデ

- チャドクガ

被害の深刻度・出現場所・感染症リスクを比較

住宅に侵入する危険生物は、それぞれ被害の深刻度・出現場所・感染症リスクが異なります。

例えば、スズメバチは強力な毒針を持ち、刺されるとアナフィラキシーショックなど命に関わる重症反応を引き起こすことがあります。一方で、ネズミやコウモリは直接攻撃してくることは少ないものの、糞尿や死骸を通じて空気中に病原菌やウイルスを撒き散らし、気づかぬうちに家族の健康を脅かす存在です。

出現場所にも違いがあります。スズメバチは屋根裏・軒下・戸袋といった高所に巣を作る傾向があるのに対し、ムカデは湿気の多い風呂場や寝室の布団の中に現れることがあります。マダニやチャドクガは洗濯物やベランダを経由して室内に持ち込まれることが多く、特にペットを飼っている家庭では注意が必要です。

感染症リスクも無視できません。

- マダニが媒介するSFTS(重症熱性血小板減少症候群)

- ネズミが持つレプトスピラ症

- コウモリが関連するとされるヒストプラズマ症などの真菌感染症

これらの病気は家庭内で発症すると早期発見が遅れがちになり、重症化のリスクが高まります。日頃から「いつもと違う音やニオイ」「異変の兆候」を敏感に察知し、危険生物のサインを見逃さない習慣をつけておくことが、家族の安全を守る第一歩です。

1位 スズメバチ|戸袋や屋根裏に営巣! 刺されると命に関わることも

夏に急増する住宅巣作り被害

夏になるとスズメバチの活動が本格化し、住宅の戸袋、換気口、屋根裏、ベランダの隅などに巣を作る被害が急増します。特に6月〜8月にかけては、巣の拡大とともに個体数も爆発的に増え、攻撃性も高まる時期です。巣の初期段階では気づきにくく、気がついた時にはすでに直径20cmを超える巨大な巣が形成されていたというケースも少なくありません。

住宅の構造上、人目につきにくい場所はスズメバチにとって絶好の営巣ポイントです。外壁のわずかな隙間から出入りし、日中になると頻繁にハチが飛び交う様子が確認されるようになります。また、換気口の奥や天井裏など、普段目が届かない場所に巣があると、気づかないまま家の中まで侵入してくることがあり、非常に危険です。

実際に、洗濯物を取り込んだ時に服にハチが紛れ込んでいた、窓から1匹入ってきたと思ったら巣があったなど、身近なきっかけで重大な被害につながることがあります。スズメバチの巣作りは静かに進行するため、「飛んでいるハチを見かけるようになった」「換気口のあたりが気になる」などの小さな違和感を見逃さないことが、被害拡大を防ぐ第一歩です。

スズメバチに刺されたら危険な人の特徴と応急処置

スズメバチに刺されると、強烈な痛みとともに腫れや発熱といった症状がすぐに現れます。特に注意すべきなのが「アナフィラキシーショック」と呼ばれる重篤なアレルギー反応です。過去にハチに刺された経験がある人や、アレルギー体質の人は特にリスクが高く、呼吸困難、意識障害、血圧低下など命に関わる症状を引き起こすこともあります。

刺された直後の応急処置としては、まず安全な場所へ離れ、患部を流水で冷やして安静にすることが基本です。毒を絞り出そうとして強く押したり、口で吸い出したりするのは毒が広がるリスクがあるため避けましょう。可能であればポイズンリムーバーを使用し、すぐに病院へ行くことをおすすめします。特に刺された箇所が顔や首、手の指など腫れやすい部位だった場合は、症状が急変しやすいため注意が必要です。

また、「ハチに刺されたかも」と思った段階で早めに救急相談ダイヤル(#7119)や地域の医療機関に連絡し、受診の必要性を確認しましょう。過去に刺されたことがある方は、あらかじめ医師に相談してエピペン(アドレナリン自己注射薬)を処方してもらうことも有効です。家族の中にハチアレルギーの方がいる場合は、ハチの出現に細心の注意を払いましょう。

蜂の巣の自力駆除は危険! 専門の蜂駆除業者に依頼する方が確実で安全

スズメバチの巣を見つけた時、自分で駆除しようとする方もいますが、それは非常に危険な行為です。スズメバチは非常に攻撃的な性質を持ち、巣に近づいたり、不用意に振動や音を立てたりすると集団で襲いかかってきます。特に夏は巣の中の個体数も多く、防護服を着ていても刺されるリスクはゼロではありません。ハシゴを使った高所作業では転落の危険も伴います。

また、市販の殺虫スプレーで完全に駆除するのは難しく、途中で仕留め損なうとハチが逆上して家の中に入り込んでしまうおそれもあります。スプレーの使用タイミングや風向き、巣の場所によっては作業者自身が危険にさらされるだけでなく、近隣への被害にもつながりかねません。「思ったより巣が大きかった」「逃げ場がなかった」など、個人の判断で動いたことで被害が拡大するケースは後を絶ちません。

こうしたリスクを回避するためには、スズメバチの巣を見つけたらすぐに専門の駆除業者に相談するのが最善です。プロは、巣の種類や位置、時期に応じて適切な防護と手順で駆除を行い、再発防止処置まで一括対応してくれます。多くの業者が無料調査を提供しており、現地確認と見積もりだけでも気軽に依頼可能です。「命を守る投資」として、安全確保を第一に考えた選択をおすすめします。

2位 コウモリ|換気口・戸袋から侵入し、病原菌と騒音被害をもたらす

天井裏に住み着くとどうなる?死骸・糞・騒音

コウモリは非常に小さな隙間からも侵入できるため、戸袋や換気口、屋根裏などに気づかぬうちに住み着いてしまうことがあります。一度コウモリに住み着かれると、そのまま繁殖し、数が増えていくのが大きな問題です。特に夜間になると活発に飛び回るため、「換気口でガサガサ音がする」「壁の中で羽ばたくような音がする」などの異音に悩まされるご家庭が増えています。

コウモリの被害で特に深刻なのが「糞」です。彼らは同じ場所に糞を繰り返し排出する習性があり、換気口や窓のサッシに大量の糞が堆積すると、悪臭や目に見える被害だけでなく、ダニやカビの発生源にもなります。また、死骸が発見されないまま放置されることで、さらに腐敗臭や害虫が発生する二次被害へと発展します。

こうした被害は目視で確認しにくく、気づいた時には壁の中全体に汚染が広がっていることも珍しくありません。しかもコウモリは暗く狭い場所を好むため、駆除や清掃作業が難しく、自力での対処が極めて困難です。小さな異音や黒い粒状の糞を見つけた時点で、早めの対応を取ることが重要です。

ヒストプラズマ症など、空気感染リスクも

コウモリ被害で見落とされがちなのが「空気感染のリスク」です。コウモリの糞には、ヒストプラズマ菌というカビの一種が含まれていることがあり、これを吸い込むことで「ヒストプラズマ症」という感染症を引き起こす恐れがあります。特に免疫力の低い子どもや高齢者にとっては重症化するリスクが高く、肺炎や倦怠感、発熱などの症状が現れる可能性もあります。

この感染症の厄介な点は、糞や死骸が乾燥した状態でも病原体が空気中に舞い上がり、知らず知らずのうちに家族が吸い込んでしまうことです。天井裏に換気口がある場合、その空気が室内に流れ込み、寝室やリビングで長時間吸入してしまうケースもあり、気づかないまま体調不良を起こす事例が報告されています。

さらに、空気感染のリスクがあるということは、掃除や清掃の際にも注意が必要ということです。天井裏を開けて掃除機で吸い取ったり、糞をはらったりすると、かえって病原菌を室内に撒き散らしてしまう結果になります。被害が疑われる場合は、防護服やN95マスクの着用など専門的な装備が必要になるため、無理に自分で処理しようとせず、早めに専門業者に相談することが安全対策の第一歩です。

勝手な駆除が法律違反になるケース

ただの害獣と思われがちですが、実はコウモリは法律で保護対象となっている動物であることをご存じでしょうか? 日本に生息するコウモリの多くは「アブラコウモリ(イエコウモリ)」で、鳥獣保護管理法によって守られています。この法律では、コウモリを捕獲・殺傷することを、原則として禁止しています。許可を取らずに追い出したり駆除したりすると、罰則を受ける可能性すらあります。

このため、たとえ自宅に被害が出ていたとしても、コウモリの駆除には「追い出し」や「侵入防止」といった非接触型の対策が求められます。また、駆除作業を行うには都道府県や自治体の許可を必要とする場合があるため、勝手に市販のスプレーや棒などで排除することは非常にリスクが高い行為です。思わぬトラブルや法的責任を負うことにもなりかねません。

さらに、コウモリは小さな隙間から出入りしており、再侵入しやすい特性を持っています。仮に一時的に追い出せたとしても、完全に閉鎖しなければ再び戻ってきてしまうことが多く、根本的な解決にはなりません。専門の駆除業者であれば、法令に準拠した方法で追い出しと封鎖を行い、衛生面の清掃や消毒まで一括対応してくれるため、安心して任せることができます。

3位 ネズミ|病原菌・ダニを持ち込み、噛まれるリスクもある

糞尿・天井裏の騒音・配線被害

ネズミが住宅に侵入すると、さまざまな形で日常生活に支障をきたします。まず深刻なのが、糞尿による衛生被害です。ネズミは行動範囲のあちらこちらに排泄するため、天井裏や床下、食品保管場所などに糞尿が残されると、悪臭やカビの原因になります。放置すればダニやゴキブリなどの害虫の発生源にもなり、家族の健康にも影響を及ぼしかねません。

また、夜になると「ガリガリ」「トタトタ」といった天井裏や壁の中からの異音に悩まされるご家庭も多く見られます。これはネズミが巣材を集めたり、配線や柱をかじったりする音で、被害が広がっているサインです。特に築年数の古い家では天井や壁の防音性が低く、不眠やストレスの原因になることもあります。音だけでは正体を特定できないため、見落とされやすいのも問題です。

さらに見逃せないのが電気配線の被害です。ネズミは歯の伸びすぎを防ぐために固いものをかじる習性があり、電気コードやLANケーブルを咬み切ってしまうことがあります。これにより、家電の故障やインターネットの不通、最悪の場合はショートによる火災につながる危険もあります。「ちょっとした物音だから大丈夫」と放置せず、小さなサインを見逃さないことが被害拡大を防ぐ第一歩です。

レプトスピラ症・ハンタウイルスなどの感染症

ネズミによる被害の中でも特に注意が必要なのが、病原菌を媒介する感染症リスクです。代表的なものに「レプトスピラ症」や「ハンタウイルス感染症」があり、いずれもネズミの尿や糞、唾液などを通じて人間に感染する可能性があります。これらの病原体は、床や台所、食品保管場所などに付着した状態で長時間残存することがあり、間接的な接触でも感染のリスクを伴います。

レプトスピラ症は高熱や筋肉痛、黄疸、腎障害などの症状を引き起こし、重症化すると命に関わることもあります。また、ハンタウイルスによる感染症では、風邪に似た症状から始まり、急激な肺水腫や腎機能障害を引き起こすことがあり、発見が遅れると重篤な経過をたどることがあります。特に免疫力が低い子どもや高齢者がいる家庭では、こうした感染症への警戒が必要です。

さらに、ネズミはダニやノミなど他の病原生物を媒介することも多く、複合的な感染症リスクを家の中に持ち込む存在です。目に見えない病原菌は、日常生活の中に静かに入り込んでおり、症状が出てから初めて原因がネズミだったと気づくケースも少なくありません。見た目だけでなく、「見えない被害」が広がっているという認識を持ち、予防と衛生管理を徹底することが感染対策の第一歩です。

ネズミを見かけたら駆除は急ぐべき?

ネズミは非常に繁殖力が高く、1匹見かけたということは、その裏で「すでに複数匹が住み着いている」可能性が高いと考えてください。1組のネズミは年に5〜10回も出産し、一度に5匹以上の子を産むため、わずか数ヶ月で数十匹規模にまで増えることも珍しくありません。放置している間に被害が急拡大してしまうのです。早急に駆除するのが最適解です。

また、ネズミは警戒心が強く、人前に姿を現すのはかなりの異常事態です。見かけた時点で「家の中を完全に行動範囲として認識している」状態といえます。足音や糞、かじられた痕跡などのサインが出ているにも関わらず、しばらく放っておくと、家具や壁の内部、天井裏などに巣を作られてしまいます。物理的な被害だけでなく、衛生面でのリスクも大幅に上がってしまいます。

自力での駆除も不可能ではありませんが、粘着シートや超音波装置、毒餌などには限界があります。複雑な構造の家では侵入経路を特定できず、再発を繰り返すケースも多いため、早い段階でプロに相談し、現地調査と再侵入防止策まで含めた対応を検討するのがおすすめです。見かけたその時が、もっとも被害が少ないタイミング。見逃さず、すぐ動くことが家族を守る第一歩です。

4位 ヘビ|庭・床下・トイレからも侵入!? 噛まれる危険と精神的ストレス

夏に住宅周辺で増えるアオダイショウ・マムシ類

夏になると、ヘビの活動が活発になり、住宅の周囲や敷地内での目撃情報が急増します。特に日本に広く分布する「アオダイショウ」や「ヤマカガシ」、毒を持つ「マムシ」などは、人目につかない場所を好み、庭木の下、縁の下、倉庫、さらには住宅の基礎や床下の隙間などに入り込むことがあります。郊外に限らず、都市部の住宅街でも報告例があり、「まさか自宅でヘビと遭遇するとは思わなかった」という声が後を絶ちません。

ヘビは本来、臆病な生き物で人を攻撃することは少ないものの、誤って踏んだり、不意に近づいたりすると、反射的に噛みつくことがあります。特にマムシやヤマカガシなどの毒蛇の場合、噛まれると局所の激痛や腫れだけでなく、血圧の低下や内臓出血など、命に関わる症状を引き起こすこともあります。ヘビの種類をすぐに見分けるのは難しく、すべての個体に警戒するのが原則です。

さらに、ヘビの存在は物理的な危険だけでなく、精神的ストレスにもつながります。「庭仕事をしていたら突然出てきた」など、安心して暮らせるはずの住宅で、不安を抱えながら生活することになります。ヘビの侵入経路を断つことはもちろん、万が一ヘビを見つけた場合は落ち着いて距離を取り、速やかに専門家へ連絡するのが最善です。

ヘビに噛まれた場合の症状と救急処置のポイント

ヘビに噛まれた際の症状は、種類によって大きく異なります。無毒のアオダイショウなどに噛まれた場合は、軽度の出血や痛み、腫れ程度で済むことが多いですが、マムシやヤマカガシといった毒を持つ種類に噛まれた場合は注意が必要です。マムシの場合、噛まれた箇所が激しく腫れあがり、数時間のうちに腕や足全体に腫れが広がることがあります。ヤマカガシは初期症状が軽いため油断しがちですが、後から出血傾向が強まり、命に関わることもあります。

ヘビに噛まれた直後の対応は、症状の進行を左右する重要なポイントです。まずは患部を心臓より下に保ち、できるだけ安静を保つことが基本です。毒を絞り出そうと強く圧迫したり、口で吸い出したりするのは逆効果で、かえって毒が体内に広がる危険があります。応急処置が終わったら、できるだけ早く医療機関を受診し、必要に応じて抗毒素治療を受けることが必要です。

また、噛んだヘビの種類を確認するために写真を撮るなどの行為が推奨されることもありますが、危険なので無理に近づいてはいけません。医療機関では血液検査や症状から判断されることが多く、種類の特定が困難でも適切な処置が受けられます。

赤ちゃん・ペットが狙われやすい理由とは?

ヘビによる被害は、家庭内でも特に赤ちゃんやペットにとって深刻なリスクを伴います。まず、赤ちゃんや小さな子どもは床に近い位置で過ごすことが多く、ヘビと遭遇する可能性が高くなります。寝返りを打った先にヘビがいたり、ハイハイ中にヘビに遭遇した場合、親が気づかないうちに接触してしまう危険性があるのです。

ペット、特に猫や小型犬も要注意です。動くものに対する反応が鋭い動物は、本能的にヘビを追いかけたり、じゃれたりしてしまう傾向があります。その結果、ヘビを刺激して噛まれてしまい、重篤な中毒症状やショック症状を引き起こすことがあります。ヘビの毒は体重が軽いペットにとって致命的であり、発見が遅れると命を落とすケースもあります。

また、小さな子どもやペットは、ヘビに噛まれたことを言葉で伝えることができない、あるいは行動や体調の変化に気づきにくいという問題もあります。そのため、庭や室内での行動に異常が見られた場合は、原因としてヘビとの接触を疑う必要があります。侵入経路を遮断することはもちろん、庭や床下、基礎の隙間など、日ごろからヘビが好みそうな場所をチェックし、発見時は無理に追い払わず専門業者に相談することをおすすめします。

5位 マダニ|室内にも持ち込まれる吸血性寄生虫。感染症に要注意

ネズミなどの害獣やペットを通じて家の中に侵入

マダニは屋外の草むらや林だけでなく、ネズミなどの害獣やペットを通じて住宅内に侵入してくることがあります。特にネズミは、屋根裏や床下、壁の隙間などを自由に行き来し、体毛にマダニを付着させたまま移動します。その結果、ダニが住宅内で繁殖し、気づかぬうちに家族の寝室やソファ、カーペットなどに広がってしまうこともあるのです。

また、犬や猫などのペットを飼っている家庭では、散歩中にマダニが付着し、そのまま家の中に持ち込まれるケースが少なくありません。ペットの毛の奥深くに入り込んだマダニは見つけにくく、気づいた時には吸血を終え、床やベッドの上に落ちていることもあります。人が寝ている間に刺されることで、かゆみや発疹だけでなく、重篤な症状につながるリスクもあります。

マダニは目に見えにくく、対策を怠ると家庭内に定着してしまうこともあるため注意が必要です。ネズミがいる環境ではマダニや他の害虫のリスクも高まるため、単なる駆除だけでなく、動物を媒介とした感染源の遮断を意識することが大切です。ペットの予防薬や定期的な健康チェック、住宅内の清掃・点検を通じて、侵入と拡散を防ぎましょう。

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)など致死性の感染症も確認されている

マダニの怖さは、単なるかゆみや皮膚の炎症にとどまりません。近年注目されているのが、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)をはじめとする、マダニが媒介する感染症の存在です。SFTSはウイルス感染症で、発熱・嘔吐・下痢・意識障害などの症状を引き起こし、重症化すると死亡するケースも報告されています。特に高齢者や基礎疾患のある方にとっては、致命的なリスクとなることもあるため、十分な注意が必要です。

SFTSの潜伏期間は6日〜2週間とされ、感染してもすぐには症状が出ないことがあります。これにより、「ただの夏風邪だと思っていたら実はマダニ由来だった」という事例も少なくありません。また、感染経路はマダニに直接咬まれるだけでなく、感染したペットの血液や体液を介して人間に感染する可能性もあるとされており、家庭内での二次感染の危険性も否定できません。

このような背景から、マダニ対策は家庭内でも“衛生管理の一環”として強く意識する必要があります。マダニに刺された可能性がある場合は、すぐに皮膚科や内科を受診し、SFTSなどの感染症を視野に入れた診察を受けることが重要です。また、草むらや害獣の通り道となりそうな場所に接触した後は、服を脱いですぐにシャワーを浴びる、衣類を高温洗濯するなどの対策を徹底するよう心がけましょう。

子どもや高齢者が特に注意すべき理由

マダニによる被害は、家族の中でも子どもや高齢者に特に深刻な影響を与えることがあります。子どもは肌の露出が多く、地面に近い位置で遊んだり寝転んだりすることが多いため、マダニに接触しやすい生活環境にあります。咬まれても「かゆい」「痛い」と正確に伝えられない幼児の場合、発見が遅れて腫れや発熱といった症状が進行してしまうこともあります。

高齢者にとっても、マダニは重大な健康リスクとなります。加齢に伴う免疫力の低下や、持病の影響により、マダニが媒介する感染症が重症化しやすい傾向にあります。特にSFTSなどは高齢者での致死率が高く、初期症状が風邪に似ているため見逃されやすいのが厄介です。医師の問診時に「最近ペットを触った」「外で草むらに入った」などの情報を伝えることが早期診断の鍵になります。

また、両者に共通して言えるのは「マダニに咬まれても気づきにくい」という点です。マダニは一度咬みつくと長時間そのまま吸血し続ける性質があり、痛みをほとんど感じないため、数日間体にとどまることすらあります。だからこそ、子どもや高齢者の体調変化や皮膚の異変には日頃から注意を払い、ペットのケアや住環境の清掃とあわせて、家族全体でリスク管理をすることが不可欠です。

6位 ムカデ|寝室・風呂場にも出現。咬まれて腫れる・痛む・化膿する

就寝中のムカデ被害に注意! 布団や脱衣所に潜むことも

ムカデは暗くて湿気の多い場所を好む習性があり、寝室や脱衣所、押し入れといった人目につきにくい場所に潜んでいることがあります。特に夏場は活動が活発になり、外から侵入してそのまま家の中に定着することも珍しくありません。実際、「布団に入ったら咬まれた」「夜中に寝ている間に足を刺された」という被害報告が多く、睡眠中の無防備な状態を狙われるリスクがあるのです。

ムカデは床を這うだけでなく、カーテンや壁を登ることもあり、布団や衣類の中に入り込んでしまうケースも少なくありません。見た目のインパクトも相まって、精神的なショックも非常に大きく、子どもが咬まれたことで夜眠れなくなったという家庭もあります。また、脱衣所や洗濯機の裏など、湿度が高く暖かい場所に潜んでいることも多く、家の中でも「安全な場所」は意外と限られているのです。

こうした被害を防ぐには、侵入経路を遮断すると同時に、室内の環境を整えることが大切です。特に、布団を床に敷いて就寝している場合はムカデが入り込みにくいベッドへの変更を検討する、夜は足元にタオルをかけて寝る、洗濯物はその日のうちに片付けるといった小さな工夫が予防につながります。

ムカデに刺された後の腫れと二次感染の恐れ

ムカデに咬まれると、咬まれた箇所が激しく腫れ上がり、強い痛みや熱感、かゆみなどを引き起こします。個人差はありますが、患部が赤く腫れて1日以上痛みが続くケースも多く、ひどい場合は腕や脚全体に腫れが広がることもあります。さらに、咬傷部位によっては関節の可動域に支障をきたすなど、日常生活にも影響を及ぼすほどの症状になることがあります。

一度咬まれると、患部を掻きむしってしまうことによる二次感染のリスクも非常に高くなります。ムカデの毒そのものは通常命に関わるものではありませんが、細菌感染による化膿や“とびひ”(伝染性膿痂疹)などが後から起こるケースが少なくありません。特に小さな子どもや肌が弱い方、高齢者は症状が長引きやすく、傷が悪化して皮膚科での治療が必要になる場合もあります。

応急処置としては、まず流水で患部をしっかり洗い流し、冷やして腫れを抑えるのが基本です。ステロイド外用薬を使用したり、抗ヒスタミン剤でかゆみを緩和することで症状の拡大を防げますが、痛みや腫れがひどい場合は迷わず医療機関を受診しましょう。市販薬で対処しきれないと感じたら早めの診断が重要です。ムカデに刺された後は、軽視せず経過をしっかり観察することが大切です。

ペットや子どもが被害に遭うケースも多数

ムカデによる被害は、大人以上にペットや小さな子どもにとって深刻です。ペット、特に犬や猫は好奇心旺盛で、ムカデの動きに反応して近づいたり、じゃれたりしてしまうことが多くあります。その結果、咬まれてしまい、顔や口の周りが腫れる、痛みで鳴き続ける、食欲がなくなるといった症状が現れることがあります。小型犬や高齢のペットでは、全身症状に進行することもあるため注意が必要です。

一方、子どもは床に近い位置で過ごす時間が長く、布団やカーペットの上で寝転がって遊ぶことが日常的です。そのため、ムカデと接触するリスクが高く、気づかないうちに刺されていたという事例も珍しくありません。また、咬まれた痛みを正確に伝えることができなかったり、搔きむしって傷口を悪化させてしまうなど、対応が遅れやすい傾向があります。

こうしたリスクを軽減するためには、ムカデの侵入経路を塞ぐだけでなく、生活空間のチェックと予防が欠かせません。ペットの寝床や子どもの布団周辺にムカデが潜んでいないか、こまめに確認する習慣をつけましょう。すでにムカデを見かけたことがある家庭では、再発リスクが高いため、家庭内の点検と必要に応じた専門業者への相談を検討することをおすすめします。

7位 チャドクガ|洗濯物・外壁に潜む毒毛虫。皮膚炎や喘息を引き起こす

洗濯物やベランダにチャドクガの毒毛が付着するケース

チャドクガはツバキやサザンカなどに発生する毛虫の一種で、その特徴は何といっても目に見えないほど細かい毒針毛(どくしんもう)を全身にまとっていることです。この毒毛は非常に軽く、風に乗って周囲に飛散しやすいため、庭先やベランダに置いた洗濯物、室外機、窓枠などに付着してしまうことがあります。洗濯物に付いた毒毛に気づかず衣類を身に着けて、肌トラブルを起こす事例が多く報告されています。

特に注意が必要なのは、チャドクガ本体が見当たらなくても「毒毛だけが洗濯物や布団に付着している」ケースがあるという点です。被害に遭った方の中には、「服を着た瞬間からチクチクする」「赤い発疹が急に出た」といった症状を訴えることも少なくありません。洗濯物を屋外に干す機会が増える夏場は、こうしたリスクが高まります。

予防のためには、チャドクガの発生時期(5月〜9月頃)には洗濯物を外干ししない、もしくは取り込む前によく払って確認することが効果的です。また、ベランダや外壁に植栽がある場合は、毛虫の発生源となる植物を剪定・点検し、被害が広がる前に除去することが大切です。毒毛は死骸にも残るため、掃除の際はゴム手袋とマスクを着用し、粘着テープや水拭きで丁寧に処理しましょう。

皮膚炎、結膜炎、呼吸器症状まで広がる被害

チャドクガによる被害は、単なるかゆみや発疹にとどまりません。毒針毛が皮膚に触れることで、激しいかゆみを伴う皮膚炎(毛虫皮膚炎)を引き起こします。赤く腫れた発疹が帯状に広がり、数日間かゆみが続くため、日常生活に支障をきたすこともあります。特に肌の弱い子どもやアレルギー体質の方は、症状が重く出やすいため注意が必要です。

また、毒毛は目や口、鼻からも侵入することがあり、結膜炎や咳・喘息などの呼吸器症状を引き起こすこともあります。ベランダで干した布団や服を使った直後に、目が赤くなった、咳が止まらなくなったといった症例は少なくありません。風が強い日には毒毛が家の中に入り込み、エアコンや空気清浄機のフィルターにも付着してしまうことがあります。

これらの症状は、毒毛が皮膚や粘膜に接触しただけで発症するため、虫そのものを見ていなくても被害に遭う可能性があるのが特徴です。特に小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、軽視せずに予防策を徹底することが大切です。すでに発症してしまった場合は、皮膚科や眼科を早めに受診し、炎症を抑える処置を受けましょう。

毒毛は飛散するため触らず、すぐ駆除へ

チャドクガの最も厄介な点は、体に生えている毒針毛が非常に細かく、空中に容易に飛散することです。そのため、毛虫本体に触れずとも、近づいただけで皮膚や粘膜に刺さり、かゆみや炎症を引き起こすことがあります。さらに、死骸や脱皮殻にも毒毛が残っており、長期間にわたって周囲に影響を及ぼすため、早めの対処が求められます。

「見つけたからすぐに処理しよう」と素手で触ってしまうのは絶対に避けるべき行為です。毒毛は手に刺さるだけでなく、衣類や手袋の繊維に残って別の場所へ拡散する恐れもあります。また、掃除機で吸い込もうとすると排気によって毒毛がさらに広がってしまう可能性があるため、適切な方法を知らずに処理すると被害を広げることになりかねません。

安全に対処するには、発見した時点でできるだけ触れずに専門業者に駆除を依頼するのがベストです。自力で対応する場合は、ゴム手袋・マスク・長袖を着用したうえで、濡らした新聞紙や粘着テープなどで静かに取り除き、密封して処分します。掃除後は着ていた衣類も高温で洗濯し、接触した可能性のある場所を水拭きで丁寧に清掃することが重要です。被害を最小限に抑えるためにも、「見つけたら触らず、すぐ駆除」の意識を持ちましょう。

危険生物から家族を守るためにできること

侵入を防ぐ4つのチェックポイント(換気口・床下・屋根裏・軒下)

家の中に危険生物が侵入するのを防ぐには、目につきにくい場所を定期的に点検し、隙間を塞ぐことが重要です。特に「換気口」「床下」「屋根裏」「軒下」は、多くの生き物が好んで侵入・営巣するリスクの高いポイントです。どれも住宅の構造上必要不可欠な箇所でありながら、普段の生活では見落とされがちです。

まず、換気口はコウモリやムカデなどの侵入経路になりやすく、古くなったネットの破れや外れに気づかず放置されていることがあります。細かいステンレスメッシュなどに取り替えるだけでも、害虫や小動物の侵入を大幅に減らすことが可能です。

また、床下や屋根裏はネズミやヘビ、コウモリの温床となる場所です。床下換気口の周囲や配管との隙間、天井の点検口からアクセスできる屋根裏には、巣が作られていることも。さらに、軒下はスズメバチが巣を作りやすい定番スポットでもあります。春から夏にかけては蜂が巣をつくり始めていないか、日々確認しておきましょう。これら4カ所を重点的に点検・補修するだけでも、家庭への侵入リスクは大きく下げることができます。

危険生物を見つけた時の3原則「触らない」「刺激しない」「放置しない」

家の中や周辺で危険生物を見つけた時、驚いてつい手を出してしまいそうになりますが、まずは「触らない」ことが絶対条件です。チャドクガの毒毛やムカデの毒、コウモリの病原菌などは見た目では判断できず、軽い接触でも感染症や皮膚炎につながる恐れがあります。素手や薄手の布では防げないため、近づかず静かに距離を取りましょう。

さらに、追い払おうとしたり物を投げる、音を立てるなどの「刺激」もNGです。スズメバチやヘビのように攻撃性の高い生物は、刺激により興奮して反撃に出ることがあります。特に子どもやペットが近くにいる場合は、より危険な状況を招きかねません。パニックにならず、落ち着いて対処することが重要です。

そして「放置しない」ことが重要。「そのうちいなくなるだろう」「1匹だけだから大丈夫」と放っておくと、巣を作られたり、数が増えたりして被害が拡大する可能性があります。侵入の形跡や異変を見つけた時点で、被害が小さいうちに専門業者へ相談するのが安全かつ確実な方法です。迷ったら「触らない・刺激しない・放置しない」の3原則を守りましょう。

無料調査や専門駆除の相談タイミング

「見かけたのは1回だけだから様子を見よう」と考える方も少なくありませんが、危険生物の場合、その“1回”がすでに被害の入口である可能性があります。コウモリやネズミは家の中に住み着いてしまうと、目に見えない場所で繁殖や巣作りを行い、被害が静かに拡大していきます。気づいた時には、天井裏一面が糞だらけになっていたというケースもあります。

また、スズメバチのように季節によって活動が活発になる生き物は、初期の段階で巣を見つけて対処することが被害を防ぐカギになります。屋根裏や戸袋など、自分では確認しづらい場所に異変を感じた時こそ、専門業者の「無料調査」を利用する価値があります。異音、異臭、フンや虫の死骸など、小さなサインを見逃さないことが重要です。

最近では、無料で現地調査を行い、状況を写真で説明してくれる業者も増えています。実際に駆除を依頼するかどうかはその後に決められるので、「ちょっと気になる」程度でも気軽に相談して問題ありません。「今、家の中で何が起きているのか」を正しく把握することが、家族の安全を守る第一歩になります。

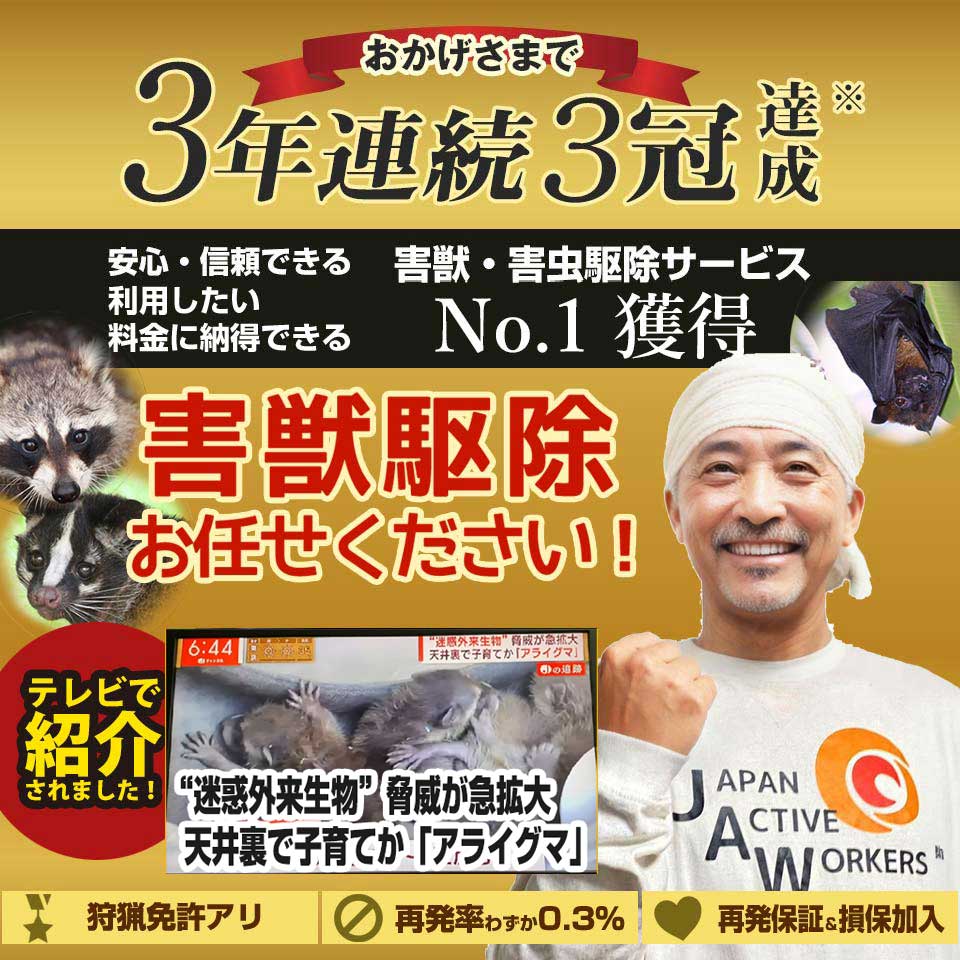

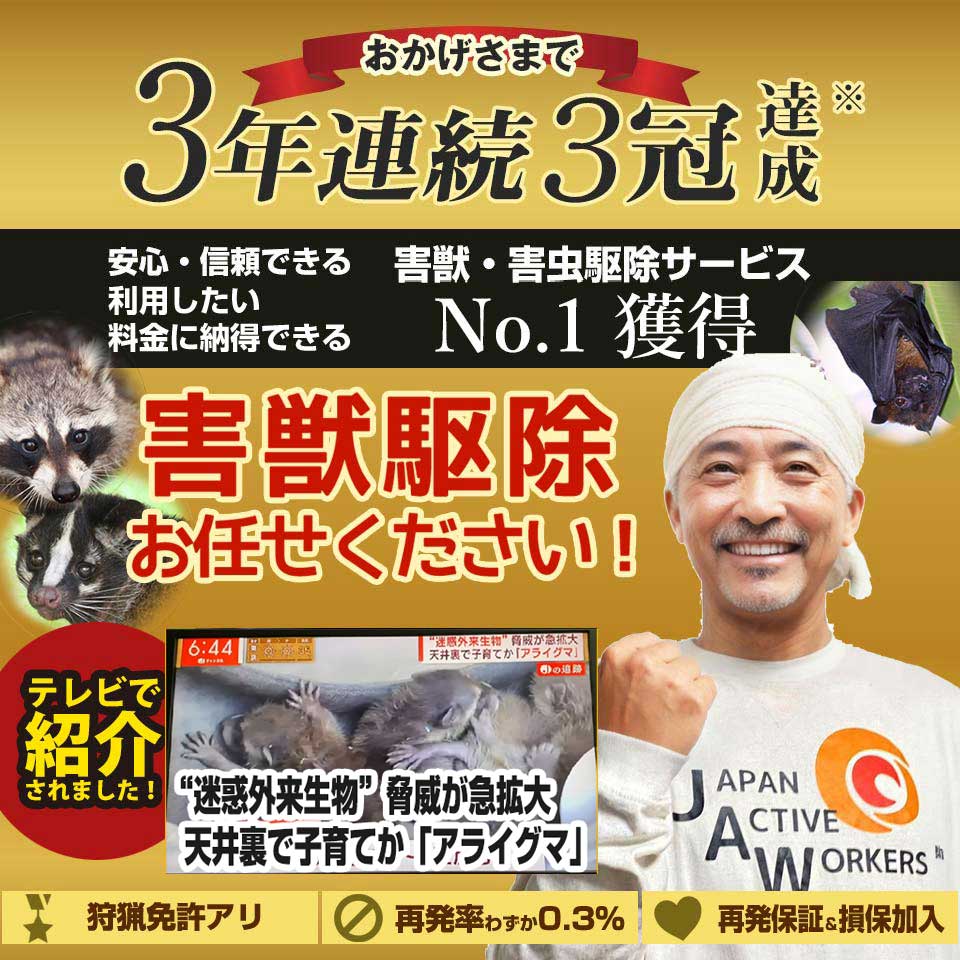

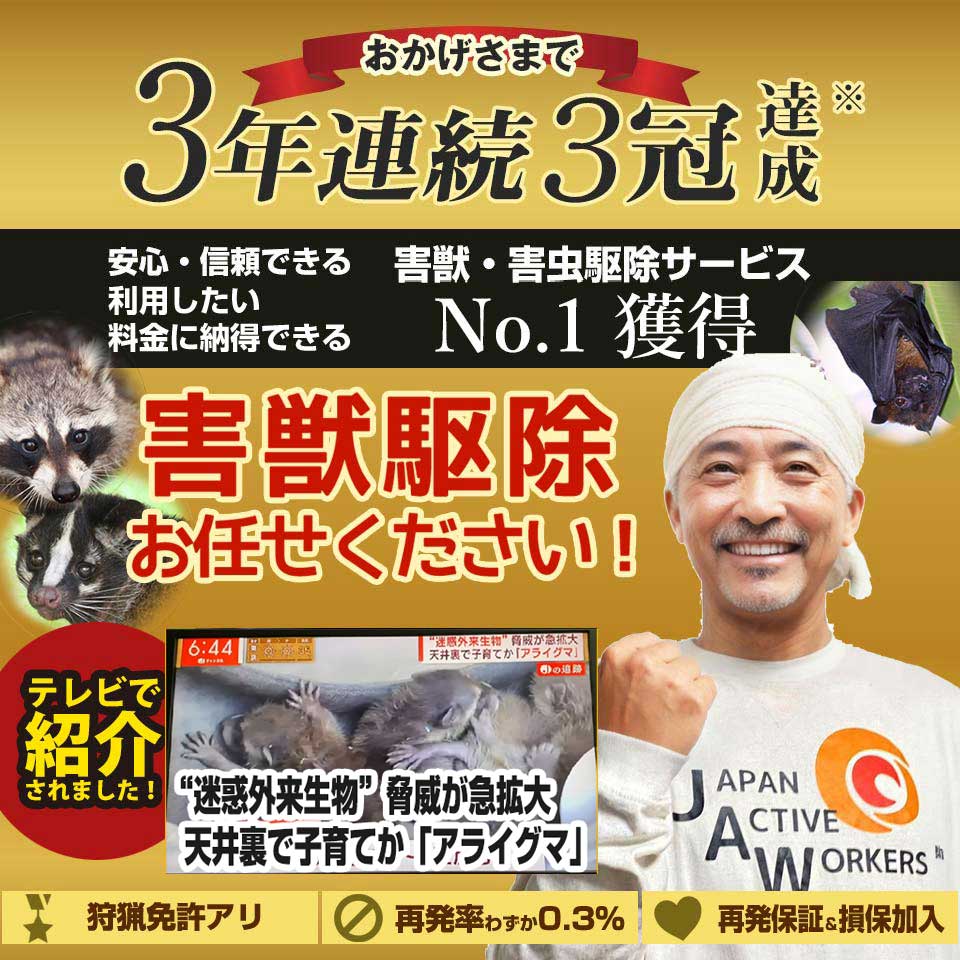

危険生物の駆除の専門家をお探しでしたら

蜂・コウモリ・ネズミなど、危険生物駆除の専門業者をお探しでしたら、当社「駆除ワーカーズ」へお任せください。

これまであらゆる害虫・害獣の駆除ご相談は40,000件以上で、多くのお客様の害虫・害獣被害を解決して参りました。

ご相談・現地調査・お見積りはすべて無料です。まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ:危険生物のサインに気づいたら早めの調査と専門業者への相談を

「夜中に天井から音がする」「洗濯物に触れた後、肌がかゆくなった」「庭先に見慣れない糞がある」──こうした小さな異変こそ、危険生物が家に侵入しているサインである可能性があります。多くの被害は、最初の異変を見逃したり軽視したことで被害が拡大し、後から後悔するケースがほとんどです。

特にコウモリやネズミなどは、一度住み着くと巣をつくり、糞尿や騒音、感染症リスクまで複合的に被害が広がるため、早期対応が肝心です。また、スズメバチやムカデのように活動が活発になる夏場は、巣作りや繁殖スピードも速く、時間が経つほど危険性が増していきます。「様子を見てから」は、かえって高額な駆除費用や健康被害につながるリスクを高めます。

気になるサインを見つけたら、まずは無料調査に対応している専門業者へ相談するのがおすすめです。プロの目で現場を確認してもらうことで、現在のリスクを正確に把握し、必要な対策を早めに講じることができます。家族の健康と住環境を守るためにも、異変に気づいたら「すぐ動く」ことを意識しましょう。

危険生物の駆除のお問い合わせ時に、よくある質問(FAQ)